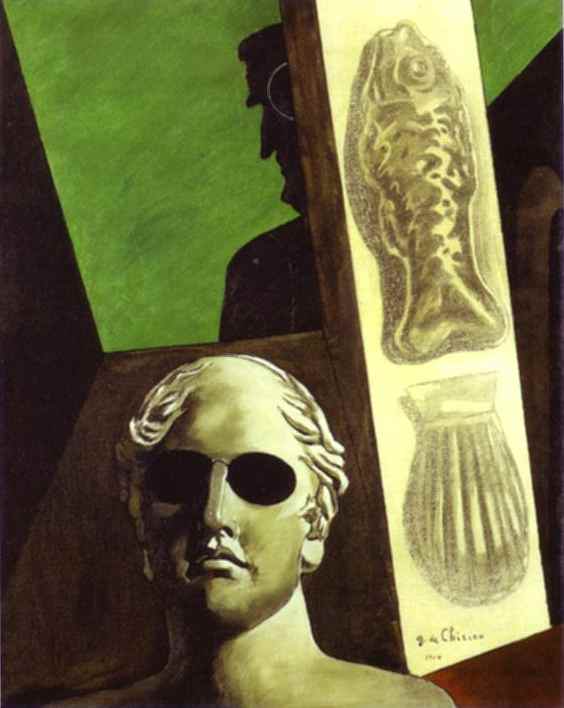

Giorgio DE CHIRICO. Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914, 81,5 x 65,

Giorgio DE CHIRICO. Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914, 81,5 x 65,Paris, Musée national d'art moderne

Venu à la littérature alors que s'achevait le symbolisme, mort à la veille de l'arrivée de DADA à Paris et de la naissance du surréalisme, sensible à toutes les formes de la nouveauté sans pour autant repousser la tradition, tendant une main à Verlaine et l'autre à Breton, Apollinaire illustre la mutation qui s'est opérée dans la poésie française entre 1900 et 1920.

D'autre part, curieux des choses de l'art, ami de nombreux peintres, il a été un des témoins les mieux placés et les plus attentifs de la révolution picturale qui, commencée avec le fauvisme, s'affirme dans le cubisme et porte en germe les développements de la peinture non figurative.

Il a été poète et critique d'art, mais aussi conteur, essayiste, chroniqueur ; par son œuvre comme par sa personnalité, il se place au carrefour des principales tendances esthétiques qui traversent le XXe siècle.

Guillaume Apollinaris de Kostrowitzky est né à Rome le 26 août 1880. Il est le fils d'une Polonaise de vingt-deux ans, dont le père était devenu camérier du pape après une existence mouvementée, et d'un inconnu, sans doute un ancien officier du royaume des Deux-Siciles nommé Francesco Flugi d'Aspermont.

Son enfance et son adolescence ont pour décor l'Italie, puis la Côte d'Azur et Monaco, où il réside de 1886 à 1898 avec sa mère et son frère, né deux ans après lui.

En 1899, il est à Paris avec sa famille : existence difficile, qui ne l'empêche pas d'écrire et de fréquenter les bibliothèques. L'été de 1899 le conduit pendant quelques semaines avec son frère à Stavelot, dans les Ardennes belges : le jeune poète découvre là un paysage et un folklore dont la trace se perpétuera dans son œuvre ; il y éprouve aussi une déception sentimentale dans laquelle on peut voir sa première expérience amère de « mal-aimé ».

En août 1901, il part pour la Rhénanie comme précepteur. Il passera en Allemagne une année décisive dans l'élaboration de son univers mental comme dans sa vie amoureuse. Il est séduit par le pittoresque de la vallée du Rhin et de la région avoisinante, qu'il parcourt en tous sens. Il fait aussi, à la fin de l'hiver et au printemps de 1902, un long voyage à travers l'Allemagne et l'Europe centrale, s'arrêtant notamment à Berlin, Prague, Vienne et Munich. D'autre part, épris de la gouvernante anglaise de son élève, Annie Playden, il se voit éconduit par la jeune fille après avoir espéré lui faire partager son amour : c'est profondément désemparé qu'il rentre en France à la fin d'août 1902.

Pendant cette année, il n'a pas seulement vécu intensément. Il a écrit de nombreux poèmes, des contes, des chroniques, s'est nourri d'images et de sujets qui ne le quitteront pas. C'est pendant cette année aussi que paraît dans La Revue blanche de mars 1902 son premier conte, « L'Hérésiarque », signé du pseudonyme qu'il s'est forgé depuis longtemps déjà avec deux de ses prénoms : Guillaume Apollinaire.

De retour à Paris, employé de banque, Apollinaire fréquente certains milieux littéraires, La Revue blanche, les soirées de La Plume, bientôt le Mercure de France. Il se lie avec Jarry, Max Jacob, André Salmon débutant comme lui. Avec ce dernier et quelques amis, il fonde Le Festin d'Ésope, qui paraîtra de novembre 1903 à août 1904. Il connaît aussi des peintres : Derain et Vlaminck qu'il rencontre en 1904, Picasso l'année suivante.

De retour à Paris, employé de banque, Apollinaire fréquente certains milieux littéraires, La Revue blanche, les soirées de La Plume, bientôt le Mercure de France. Il se lie avec Jarry, Max Jacob, André Salmon débutant comme lui. Avec ce dernier et quelques amis, il fonde Le Festin d'Ésope, qui paraîtra de novembre 1903 à août 1904. Il connaît aussi des peintres : Derain et Vlaminck qu'il rencontre en 1904, Picasso l'année suivante.

À deux reprises, en novembre 1903 et en mai 1904, il se rend à Londres pour tenter de reconquérir Annie, mais en vain. Elle finira par partir pour l'Amérique, rompant définitivement toute relation avec lui, tandis qu'il se révolte contre un refus qu'il considère comme une trahison. Son désespoir s'exprimera dans « La Chanson du mal-aimé », sans doute ébauchée en 1904, publiée pour la première fois en 1909.

L'atonie sentimentale dans laquelle l'a laissé cet échec ne sera rompue que par sa rencontre avec Marie Laurencin en 1907. Cette renaissance à l'amour est liée à un renouveau poétique que jalonnent des pièces comme « Onirocritique », « Le Brasier » ou « Les Fiançailles ». S'il continue à fréquenter ses amis les peintres, en particulier dans les ateliers du Bateau-Lavoir, s'il reste un habitué des réunions de la Rive gauche, comme les soirées de Vers et Prose à la Closerie des Lilas, animées par Paul Fort, il élargit ses relations littéraires, entre à la revue de Jean Royère, La Phalange, devient un familier de Moréas, fréquente Jules Romains et les poètes de l'Abbaye, bientôt collabore aux Marges d'Eugène Montfort. Son premier livre paraît en 1909 : c'est L'Enchanteur pourrissant, illustré de bois de Derain.

Il a d'autre part abandonné son gagne-pain et vit de sa plume, se livrant à divers travaux d'édition qui renforcent sa réputation d'érudit.

1910 est une année faste. Son activité de journaliste et d'écrivain s'étend. Il entre à L'Intransigeant comme critique d'art, collabore à Paris-Journal, fait paraître un roman, L'Hérésiarque et Cie, qui obtient des voix au prix Goncourt. Cette réussite s'affirme en 1911 : il donne des contes au Matin, inaugure en avril la rubrique de « La Vie anecdotique » au Mercure de France, publie Le Bestiaire, ou Cortège d'Orphée, illustré par Dufy.

Mais, en septembre, une suite d'incidents consécutifs au vol de La Joconde, au Louvre, entraîne son incarcération à la prison de la Santé sous l'inculpation de recel. Il n'en sortira, mis hors de cause, qu'au bout d'une semaine : cruelle épreuve, qui le bouleverse. Il ne devait pas tarder à connaître d'autres malheurs. Marie Laurencin se détache de lui ; la rupture aura lieu en juin 1912 et, malgré quelques retours, sera définitive. À nouveau, il se sent abandonné, condamné à n'être jamais aimé. Il quitte Auteuil, où il a habité le temps de sa liaison avec Marie, et s'installe en janvier 1913 dans l'appartement qui sera son dernier domicile, au 202 du boulevard Saint-Germain.

Depuis février 1912, il participe à l'activité de la revue Les Soirées de Paris, qui paraîtra jusqu'à la guerre. Il s'entoure de nouveaux amis, Blaise Cendrars, les Delaunay, entre en relation avec les futuristes italiens et la revue Lacerba, avec le groupe de la revue berlinoise Der Sturm. Il apparaît de plus en plus comme le défenseur de l'avant-garde, en peinture comme en poésie. Il fait publier en 1913 son premier grand recueil de vers, Alcools, ainsi qu'un ouvrage de critique d'art, Les Peintres cubistes, méditations esthétiques.

À la veille de la guerre, il connaît une période de grande activité créatrice, s'abandonnant à sa fantaisie et à son invention, et a en préparation plusieurs ouvrages.

Dès le début du conflit il voulut s'engager, mais ne fut incorporé au 38e régiment d'artillerie, à Nîmes, qu'au commencement de décembre. Il avait passé les mois précédents à Nice, où il avait rencontré Louise de Coligny-Châtillon, l'« amie royale » auprès de qui il vécut une liaison aussi brève que violente. En avril 1915, il se trouve sur le front de Champagne. S'il entretient encore avec son amie de Nice, Lou, une longue correspondance, il noue des relations épistolaires avec une jeune fille dont il avait fait la connaissance dans le train entre Nice et Marseille, le 2 janvier, Madeleine Pagès. Leurs échanges prennent rapidement un tour intime et, en août, il est admis comme son fiancé ; il sera reçu dans la famille de la jeune fille à Oran, pendant une permission de détente à la fin de l'année.

Entre-temps, il est passé au 96e régiment d'infanterie avec le grade de sous-lieutenant. À l'émerveillement devant le spectacle de la guerre vu de la batterie ou de l'échelon d'artillerie (qui se manifeste dans une plaquette polycopiée à vingt-cinq exemplaires, puis reprise dans Calligrammes : « Case d'Armons ») fait suite la dure expérience du fantassin dans les tranchées de Champagne.

Blessé le 17 mars 1916 d'un éclat d'obus à la tempe, alors qu'il venait de remonter en ligne avec son unité, il est trépané et ne retrouvera une vie normale qu'à la fin de l'été, après une longue convalescence.

Il restera désormais à Paris, affecté à un bureau. Depuis sa blessure, il s'est éloigné de Madeleine pour des raisons assez obscures et finira par ne plus lui donner signe de vie. Il revient à la vie littéraire. À la fin de 1916 paraît Le Poète assassiné. Les jeunes poètes se réclament de lui. La revue de Pierre Albert-Birot, SIC, celle de Pierre Reverdy, Nord-Sud, sont placées sous son invocation. André Breton lui écrit. De Zurich, Tristan Tzara essaie d'avoir son patronage pour DADA naissant. Le 24 juin 1917, il fait représenter Les Mamelles de Tirésias, « drame surréaliste » ; le 26 novembre, il fait lire au Vieux-Colombier une conférence sur L'Esprit nouveau et les poètes. Il publie une plaquette de vers illustrée par André Rouveyre, Vitam impendere amori, et prépare Calligrammes, qui paraîtra en 1918.

Le 2 mai 1918, il épouse Jacqueline Kolb, la « jolie rousse ». Mais le 9 novembre, encore affaibli par la congestion pulmonaire dont il a souffert au début de l'année, il est emporté par la grippe espagnole. On devait donner de lui quelques semaines plus tard une autre pièce, Couleur du temps ; il venait aussi d'achever un roman-chronique, La Femme assise, et le livret d'un opéra bouffe, Casanova.

Deux traits résument sa personnalité : mobilité et disponibilité. Une mobilité dont il a doué son héros Croniamantal : « Son visage extrêmement mobile, écrit-il, paraissait tour à tour plein de joie ou d'inquiétude. » Lui-même s'est dit « très gai avec de soudaines tristesses ». Ce sont ces tristesses qui donnent à sa poésie un accent de mélancolie douloureuse, quand notamment il s'abandonne au sentiment de la fuite du temps et de la vanité de toutes choses. Mais la gaieté n'est jamais loin ; elle reparaît au hasard d'une image, d'une rencontre, et parfois s'élargit démesurément, jusqu'à éclater dans une véritable ébriété lyrique.

Avec cette mobilité, sa constante disponibilité entretient un incessant dialogue. Elle le protège d'un repli sur lui-même par une insatiable curiosité devant le spectacle de la vie et de sa variété, comme devant le monde inépuisable des livres : car chose vue et chose lue offrent un égal attrait à son imagination - ce que n'ont pas compris ceux qui l'accusent d'être un poète livresque. « Non, a-t-il écrit, il ne faut pas voir de tristesse dans mon œuvre, mais la vie même, avec une constante et consciente volupté de vivre, de connaître, de voir, de savoir et d'exprimer. » C'est aussi cette disponibilité qui l'incite à chercher spontanément le commerce des autres ; l'amitié, l'amour sont nécessaires à sa vie, et c'est pourquoi il souffre tant de se sentir « mal-aimé ». Elle fait encore la qualité de sa critique, toute de sympathie éclairante, et elle nous permet de comprendre qu'il n'ait jamais été l'homme d'une école ou d'une doctrine, mais ait su les accueillir toutes et s'approprier le meilleur de chacune.

L'œuvre poétique d'Apollinaire ne comporte pas seulement les deux grands recueils d'Alcools et de Calligrammes, ainsi que les plaquettes du Bestiaire et de Vitam impendere amori. De nombreux autres poèmes, inédits ou déjà publiés dans des revues, ont été rassemblés depuis sa mort sous les titres de Il y a (1925), Ombre de mon amour (1947 ; intitulés Poèmes à Lou dans les éditions ultérieures), Le Guetteur mélancolique (1952), ainsi que dans les Œuvres poétiques réunies par la Bibliothèque de la Pléiade (1978).

Dans Alcools voisinent des poèmes de jeunesse et des poèmes écrits en 1912. Près de la moitié du recueil se rattache au séjour en Allemagne de 1901-1902 et à ses suites sentimentales. Mais Apollinaire a renoncé à l'ordre chronologique ou à l'ordre thématique, pour disposer ses poèmes selon un subtil dosage des sujets et des techniques. Il crée ainsi un climat de mélancolie qui n'exclut ni l'enjouement et le regard amusé sur le monde, ni l'humour. S'ouvrant sur « Zone », poème du souvenir et de la solitude, Alcools s'achève avec « Vendémiaire » dans un élan d'ivresse lyrique, en passant par des sommets représentés par « La Chanson du mal-aimé », « La Maison des morts », « Le Voyageur », « Le Brasier », « Les Fiançailles ». Apollinaire utilise les mètres les plus divers, avec une prédilection pour l'octosyllabe, pratique le vers libre sous toutes ses formes. Il préfère l'assonance au vers libre et se montre plus sensible au vers parlé qu'au vers écrit. La suppression de la ponctuation, à laquelle il procéda dans ce livre, parut en 1913 une audacieuse fantaisie ; cette innovation ne tendait, selon le poète, qu'à mettre en évidence la coulée et l'unité du vers.

Dans Alcools voisinent des poèmes de jeunesse et des poèmes écrits en 1912. Près de la moitié du recueil se rattache au séjour en Allemagne de 1901-1902 et à ses suites sentimentales. Mais Apollinaire a renoncé à l'ordre chronologique ou à l'ordre thématique, pour disposer ses poèmes selon un subtil dosage des sujets et des techniques. Il crée ainsi un climat de mélancolie qui n'exclut ni l'enjouement et le regard amusé sur le monde, ni l'humour. S'ouvrant sur « Zone », poème du souvenir et de la solitude, Alcools s'achève avec « Vendémiaire » dans un élan d'ivresse lyrique, en passant par des sommets représentés par « La Chanson du mal-aimé », « La Maison des morts », « Le Voyageur », « Le Brasier », « Les Fiançailles ». Apollinaire utilise les mètres les plus divers, avec une prédilection pour l'octosyllabe, pratique le vers libre sous toutes ses formes. Il préfère l'assonance au vers libre et se montre plus sensible au vers parlé qu'au vers écrit. La suppression de la ponctuation, à laquelle il procéda dans ce livre, parut en 1913 une audacieuse fantaisie ; cette innovation ne tendait, selon le poète, qu'à mettre en évidence la coulée et l'unité du vers.

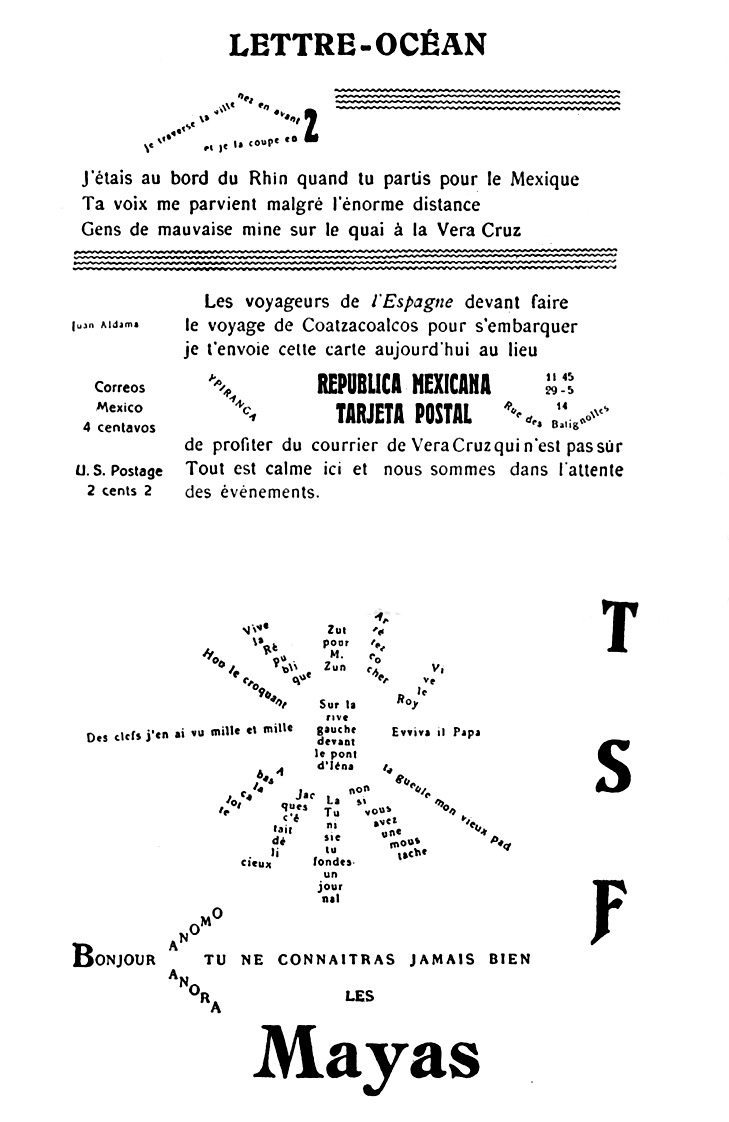

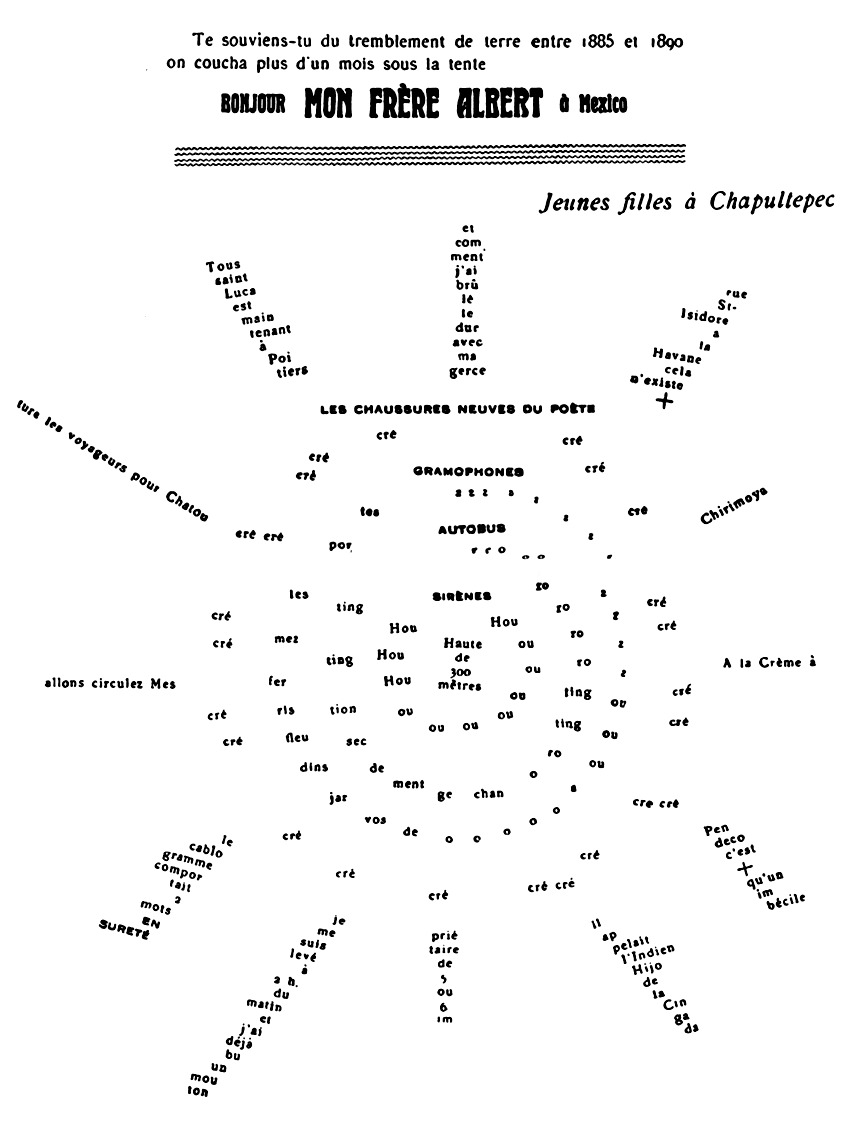

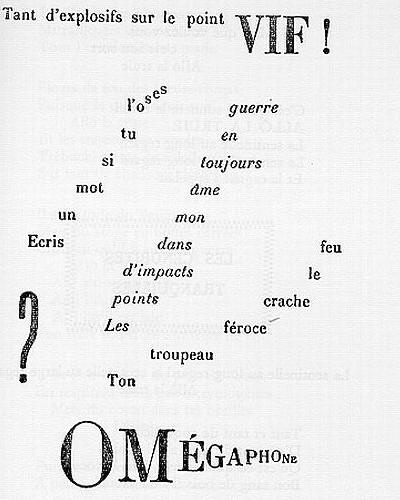

Bien que les six parties de Calligrammes suivent un ordre assez rigoureusement chronologique, l'ouvrage est plus composite. La première partie rassemble les recherches de 1913-1914, lorsque Apollinaire se sentait en possession d'un « ressort poétique » que, de son propre aveu, il ne retrouva plus. C'est alors qu'il écrit des poèmes-conversations, qui veulent être une forme de poésie brute, des poèmes simultanés, en relation avec le « simultanéisme » des peintres ; il compose aussi des « idéogrammes » (qu'il ne tardera pas à appeler « calligrammes »), dans la tradition des poèmes figurés : la lettre, le mot sont disposés sur la page de façon à former un dessin, un visage, un jet d'eau, les grandes raies obliques de la pluie... Les parties suivantes sont consacrées à des poèmes de guerre et d'amour, dont les factures sont de la plus grande diversité. La dernière, « La Tête étoilée », rassemble comme en un final les grands thèmes du recueil, stances secrètement mélancoliques de « Tristesse d'une étoile », audacieuses revendications de « La Victoire », prophétisme, humilité et tendresse de « La Jolie Rousse ».

Ni le Bestiaire dont les quatrains et les quintils allient fantaisie et confidence, ni Vitam impendere amori, adieu mélancolique à la jeunesse et à l'amour perdus, ne sont négligeables.

Quant aux recueils posthumes, Le Guetteur mélancolique et Il y a, ils contiennent surtout des pièces qui sont en marge des grandes œuvres. Les Poèmes à Lou, en revanche, extraits d'une correspondance publiée intégralement d'autre part, sont remarquables par leur liberté d'allure, qui conduit Apollinaire à une nouvelle expression poétique où l'image s'épanouit en une sorte d'ample verset.

C'est à sa poésie qu'il convient de rattacher le théâtre d'Apollinaire. Dans Les Mamelles de Tirésias (1917), il a mis en application sa théorie de la valeur esthétique du rire et de la surprise, en traitant sous forme de farce le thème sérieux de la repopulation. À propos de cette pièce, il employa le terme de « surréalisme » pour définir une vision poétique qui, en fin de compte, avait toujours été la sienne : elle consiste en une transposition du réel qu'il a parfaitement définie en disant que « quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe ». Ce surréalisme, on le voit, n'a rien de commun avec celui de Breton.

C'est à sa poésie qu'il convient de rattacher le théâtre d'Apollinaire. Dans Les Mamelles de Tirésias (1917), il a mis en application sa théorie de la valeur esthétique du rire et de la surprise, en traitant sous forme de farce le thème sérieux de la repopulation. À propos de cette pièce, il employa le terme de « surréalisme » pour définir une vision poétique qui, en fin de compte, avait toujours été la sienne : elle consiste en une transposition du réel qu'il a parfaitement définie en disant que « quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe ». Ce surréalisme, on le voit, n'a rien de commun avec celui de Breton.

Couleur du temps (1918) est au contraire une pièce grave, écrite en vers réguliers. Elle agite non sans force, dans une atmosphère de catastrophe cosmique, les grands problèmes de l'action, de la science et de la poésie, de la guerre, de l'amour, de l'idéal.

Apollinaire n'a jamais été un théoricien. La conférence qu'il fit en 1908 sur la jeune poésie révèle surtout un grand éclectisme. Celle de 1917, L'Esprit nouveau et les poètes, est un éloge de l'imagination et un acte de foi dans la force créatrice de la poésie. Toutes les écoles sont bonnes à ses yeux et les « changements de front » qu'on lui a parfois reprochés ne sont autre chose que l'attirance qu'elles ont successivement (et même simultanément) exercée sur lui.

Mais il reste lui-même dans chacune de ses métamorphoses, avec ses thèmes obsédants, la fuite du temps, l'échec de l'amour, la quête de soi, et aussi les séductions de la vie, l'attrait de l'insolite plus que de l'inconnu ; avec son langage également, son goût du mot rare et du calembour, son sens de l'incantation verbale, le registre étendu de ses images, qui va de la simple comparaison introduite par « comme » à l'image qui tire d'elle seule sa raison d'être et sa signification.

Il a le don de l'amalgame, peut-être parce qu'il est tellement sensible à la diversité de la vie. Nul comme lui ne sait unir le rare et le banal, l'exquis et le vulgaire ou l'obscène, la tendresse et l'ironie, la tradition et l'invention, et, quand il s'agit de ses propres œuvres, des pages anciennes aux trouvailles les plus récentes. Au chant de quelques-uns de ses meilleurs poèmes, « La Chanson du mal-aimé », « Le Pont Mirabeau », « Marie », répondent les ruptures volontaires de rythmes, la discontinuité des images, bientôt toutes les créations de l'avant-garde.

On a dit qu'il fut le dernier élégiaque. Il faudrait ajouter qu'il eut un sens aigu du monde contemporain et qu'il est un précurseur des formes les plus modernes de la poésie. Son œuvre reste, à son image, « variée comme un enchanteur qui sait varier ses métamorphoses ».

Pendant longtemps mal connue parce qu'elle restait dispersée, à l'exception de quelques ouvrages, dans des revues et des journaux difficilement accessibles, elle est abondante et pleine de diversité.

L'Enchanteur pourrissant, œuvre de jeunesse, doit être mis à part. C'est une composition complexe, à la fois lyrique et narrative, qui brasse, dans un décor légendaire où se confondent les époques et les mythologies, quelques thèmes essentiels : le temps et l'éternité, la toute-puissance du thaumaturge, la vanité de l'amour, la condition humaine...

L'Enchanteur pourrissant, œuvre de jeunesse, doit être mis à part. C'est une composition complexe, à la fois lyrique et narrative, qui brasse, dans un décor légendaire où se confondent les époques et les mythologies, quelques thèmes essentiels : le temps et l'éternité, la toute-puissance du thaumaturge, la vanité de l'amour, la condition humaine...

Les contes sont presque tous réunis dans deux recueils, L'Hérésiarque et Cie et Le Poète assassiné. Ils se divisent en deux grandes tendances. Les uns sont une recherche amusée et gourmande de l'insolite : insolite de certains problèmes religieux, de situations étranges, de fantaisies scientifiques touchant à la science-fiction. Les autres se rapportent, de près ou de loin, à divers projets d'une œuvre autobiographique successivement abandonnés. Leur achèvement est « Le Poète assassiné », le conte (sensiblement plus long que les autres) qui donne son nom au recueil publié en 1916. Dans le destin de Croniamantal, Apollinaire a fondu le réel et l'imaginaire en un récit à la fois humoristique et mythique, qui est sans doute la réussite de cet amalgame des tons auquel il se plaisait. À cet ouvrage ont été incorporés des éléments très divers, certains contemporains de L'Enchanteur pourrissant, d'autres provenant d'un roman avorté sur les anges, selon une technique de marqueterie qui lui est chère.

Enfin, La Femme assise, qui a paru au lendemain de sa mort, est un roman où s'entrelacent chroniques d'actualité sur 1914 et sur la guerre d'une part, fragments d'un roman inachevé sur les Mormons de l'autre.

Ajoutons qu'on ne néglige plus aujourd'hui ses deux romans publiés sous le manteau, Les Exploits d'un jeune don Juan et Les Onze Mille Verges, particulièrement ce dernier, où réapparaissent certains de ses thèmes fondamentaux.

De ses premières collaborations à La Grande France ou à La Revue blanche jusqu'à la rubrique d'échos qu'il tint en 1918 dans L'Europe nouvelle, l'activité d'Apollinaire est pratiquement ininterrompue dans ce domaine (la chronique) : besogne alimentaire, a-t-on souvent dit ; mais bien plus, forme première d'une curiosité déjà définie.

Il n'a lui-même réuni en volume que quelques-unes de ses chroniques, dans Le Flâneur des deux rives (1918). Celles qu'il a données au Mercure de France de 1911 à sa mort ont été rassemblées en 1926 sous le titre d'Anecdotiques. On y reconnaît la variété, le pittoresque, la poésie qui sont la qualité de son regard.

À cet aspect de son œuvre se rattache un travail qui, tout en étant de compilation plus que d'érudition pure, ne lui a pas toujours paru négligeable. Il tenait certes pour peu de prix une anthologie du théâtre italien parue en 1910, une histoire des Trois don Juan, qui n'est qu'un démarquage de Tirso de Molina, Molière, Mérimée et Byron, ou un Perceval du XVIe siècle mis en langue moderne (1918). Mais, en 1914, il avait rassemblé les préfaces et les bibliographies qu'il avait établies pour les collections des « Maîtres de l'amour » et du « Coffret du bibliophile » auxquelles sa collaboration avait commencé en 1908 avec un Sade et un Arétin, et les notices qu'il avait faites dans L'Enfer de la Bibliothèque nationale (écrit en collaboration avec Fleuret et Perceau) : ce devait être Les Diables amoureux, qui ne parut qu'en 1964. Cet ensemble révèle encore, plus qu'un goût pour les aberrations de l'amour, une inépuisable curiosité pour le pittoresque et l'inattendu de la vie.

S'il écrit en 1905 un article pénétrant sur Picasso (qu'il pourra reprendre tel quel en 1913 dans Les Peintres cubistes), en 1907 un autre sur Matisse, s'il préface en 1908 le catalogue de l'exposition Braque et contribue à faire connaître le douanier Rousseau, c'est en 1910 que commence la véritable carrière de critique d'art d'Apollinaire.

Entré à L'Intransigeant cette année-là, il y tient la chronique des expositions jusqu'en mars 1914 et passe ensuite à Paris-Journal. Ainsi il dispose pendant environ cinq ans d'une tribune presque quotidienne : la plupart de ses articles ont été réunis en 1960 dans Chroniques d'art. Cependant, c'est plutôt aux revues qu'il confie ses idées et celles de ses amis, surtout aux Soirées de Paris, dont il veut faire la tribune de l'art nouveau, et dans Der Sturm.

Il a très rapidement senti l'originalité de la peinture nouvelle. Mais il n'a utilisé qu'avec circonspection le terme de cubisme, plus attaché qu'il est à l'esprit créateur qu'à une doctrine systématique. Il n'emploie le mot qu'à la fin de 1911 et, dès octobre 1912, il parlera de l'« écartèlement du cubisme » et appellera « orphique » l'art contemporain. C'est que, dans le courant de 1912, il a pris conscience des développements possibles de la peinture, notamment avec Picabia et avec Robert Delaunay et sa femme Sonia. Ces derniers le conduisent notamment à entrevoir la naissance d'une « peinture pure », totalement dégagée de toute référence au réel.

De cette attitude, Les Peintres cubistes, méditations esthétiques (1913) portent la trace. On n'y trouvera pas une théorie du cubisme, mais une intuition des destinées de la peinture depuis le fauvisme.

Jusqu'à la fin de sa vie, Apollinaire restera à la pointe de l'activité artistique, remarquant en particulier les recherches de « rythme coloré » de Léopold Survage et collaborant au bulletin de la galerie Paul Guillaume Les Arts à Paris.

Si dans ce domaine il n'est pas un technicien, il s'inscrit dans la lignée des écrivains qui, de Diderot à Baudelaire, ont « senti » la peinture et son évolution.

La poésie d'Apollinaire est-elle livresque ? Est-elle, selon le mot de Duhamel en 1913, marchandise de « brocanteur », qui « revend », mais « ne fabrique pas » ? D'une façon générale, quelle est dans son œuvre la fonction des emprunts, des « sources », de l'intertextualité ?

S'est-il laissé entraîner dans l'avant-garde par des amis plus audacieux, comme Cendrars, plus qu'il ne s'y lança lui-même ? Sa critique d'art n'est-elle qu'un ramassis d'opinions entendues dans les ateliers et plus ou moins bien assimilées ? S'est-il contenté de ne parler que de ses amis ?

Ces questions sont souvent abordées ; la tendance actuelle de la critique tend à mettre en valeur la pleine originalité créatrice d'Apollinaire.

Michel DECAUDIN. « Guillaume Apollinaire », Encyclopaedia Universalis.

Œuvres complètes, 4 vol., Paris, 1965-1966 ;

Œuvres en prose, coll. la Pléiade, Gallimard, 1977 ;

Œuvres poétiques, coll. la Pléiade, Gallimard, , 1978.

Études :

P.-M. ADÉMA, Guillaume Apollinaire, Paris, 1968

J. BURGOS, éd. établie, présentée et annotée de L'Enchanteur pourrissant, Paris, 1972

P. CAIZERGUES, Apollinaire journaliste, Minard, 1981

J.-C. CHEVALIER, « Alcools » d'Apollinaire, essai d'analyse des formes poétiques, Paris, 1970

C. DEBON, Apollinaire après « Alcools », Minard, 1981

M. DECAUDIN, Le Dossier d'« Alcools », Genève, 1960

M.-J. DURRY, Guillaume Apollinaire, « Alcools », 3 vol., Paris, 1956-1965

A. H. GREET, Apollinaire et le livre de peintre, Paris, 1977

D. OSTER, Guillaume Apollinaire, Seghers, 1986

P. PIA, Apollinaire, Seuil, 1988

P. RENAUD, Lecture d'Apollinaire, L'Âge d'homme, 1969

P.-M. ADÉMA, Guillaume Apollinaire, Paris, 1968

J. BURGOS, éd. établie, présentée et annotée de L'Enchanteur pourrissant, Paris, 1972

P. CAIZERGUES, Apollinaire journaliste, Minard, 1981

J.-C. CHEVALIER, « Alcools » d'Apollinaire, essai d'analyse des formes poétiques, Paris, 1970

C. DEBON, Apollinaire après « Alcools », Minard, 1981

M. DECAUDIN, Le Dossier d'« Alcools », Genève, 1960

M.-J. DURRY, Guillaume Apollinaire, « Alcools », 3 vol., Paris, 1956-1965

A. H. GREET, Apollinaire et le livre de peintre, Paris, 1977

D. OSTER, Guillaume Apollinaire, Seghers, 1986

P. PIA, Apollinaire, Seuil, 1988

P. RENAUD, Lecture d'Apollinaire, L'Âge d'homme, 1969

***

G. APOLLINAIRE. L'Antitradition futuriste. Manifeste, 29 juin 1913 :

***

Marthe GONNEVILLE. « Poésie et typographie(s) ». Études françaises, vol. 18, no.3, 1982 :

http://www.erudit.org/revue/etudfr/1982/v18/n3/036769ar.pdf